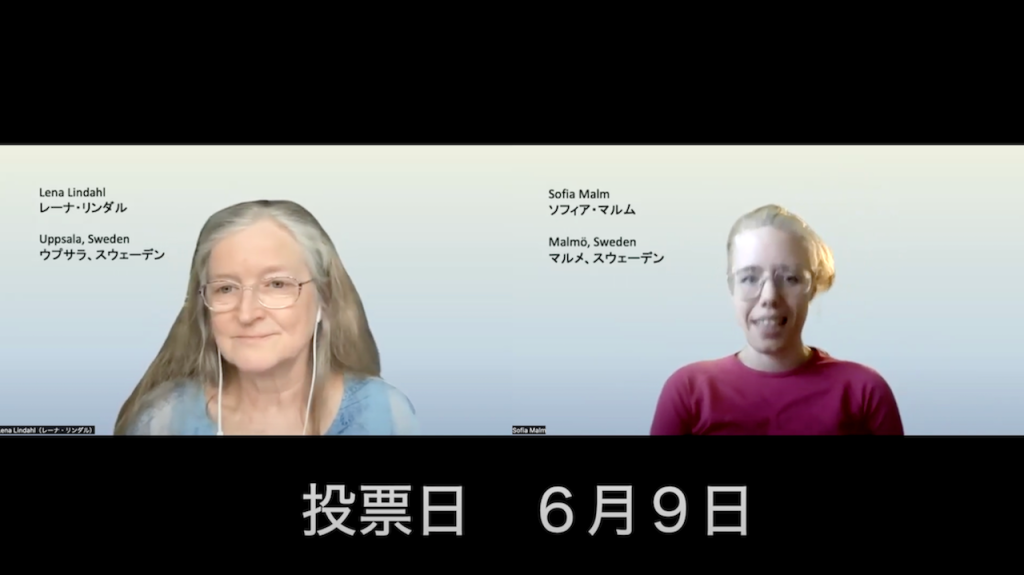

2024年3月20日のオンラインイベントでは6月9日に予定されているEU議会選挙について話しました。そのビデオをどうぞ。

この質問は日本人からよく聞きます。少しでも答えるためにソフィアさんと二人で短いビデオを作りました。ぜひ参考に。

二人で色々なオンラインイベントを実施してきました。私たちと一緒に何か企画してみませんか。

9月11日はスウェーデンの総選挙です。今日は投票日まで来ましたが、選挙運動がまだはじまっていない7月の半ば、人口密度のとても低い、人口の少ない、スウェーデン北部のSorsele(ソシェレ)自治体を旅行しました。このビデオでは、その旅行でとった動画と写真などを使って小さな自治体から見た選挙のことを話しています。7月25日に行ったオンライン講演を一人で録画したものです。1時間16分でちょっと長いですが、選挙、あるいはスウェーデンの過疎地に興味があれば少し参考になるでしょう。

「スウェーデン総選挙2022年、2450人の地方自治体から見て」

https://peatix.com/event/3302643/view